Scientifique & Environnement

gg

Commentaires (0)

Aucun commentaire pour le moment.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.

Comment la personne peut-elle espérer s’accomplir ?

Contenu complet

L’accomplissement de la personne, un vaste sujet. Un sujet qui mérite que nous nous penchions un instant dessus. Un sujet qui, depuis le périple d’Ulysse pour rejoindre Ithaque, passionne les hommes. L’accomplissement de la personne, n’est-ce pas au fond un périple personnel vers son Ithaque intérieur, un voyage vers son moi profond ?

Un moi ipséitaire que l’on tente de découvrir ou de redécouvrir. Un moi qui donne un sens à l’existence, une conquête du « je » et du « tu ». L’accomplissement personnel, c’est un moi en dehors de moi, tout en étant en dedans de soi. C’est un moi qui a du sens.

Alors ici, la question se pose : Comment la personne peut-elle espérer s’accomplir ?

Nous y répondrons en étudiant l’accomplissement dans le pour soi et le pour autrui. Nous le verrons dans le domaine privé et le domaine public, dans ce que Hannah Arendt appelait la « vita contemplativa » et la « vita activa »¹.

I. L’accomplissement dans le pour soi

Au cours de cette première partie, nous allons nous attarder sur les moyens dont la personne dispose pour espérer s’accomplir dans le pour soi. Nous allons entrer dans le monde de la vita

contemplativa.

Cette vita contemplativa, bien que contemplative est avant tout une vie d’actions intérieures.

Le « pour soi » est ici un prélude au « pour l’autre ». Or, comment espérer s’accomplir sans se

connaître ou sans connaître le monde qui nous entoure ? De prime abord en prenant le recul, le

retrait nécessaire à l’introspection, la contemplation et l’étude.

Ce temps de facto privé, est le temps du loisir dans son antique acception d’activité ne servant pas à pourvoir à la nécessité du quotidien. Ce temps de vie est un moment pour l’élévation intellectuelle et morale. Par la skholé, comme jadis les grecs nommaient l’étude, l’homme peut avoir l’espoir de s’accomplir dans sa res cogitans.

En effet, Sénèque nous interpelle sur le fait que « le loisir sans étude est une mort de l’âme – une pierre tombale pour l’homme »². Cesser de se cultiver revient à cesser d’être au monde, cela est la première étape du sabotage de l’accomplissement de l’homme. La personne a le devoir de s’enrichir intellectuellement et moralement, car sans entretien de sa raison l’âme se meurt.

Si l’on cesse d’être au monde, c’est la fin du « pouvoir être ». Et de facto on annule le champ des possibilités qu’offrent la contemplation et l’introspection.

Contemplation qui permet à l’artiste, à l’explorateur et à l’homme en général de fixer ces parenthèses extatiques qui octroient la possibilité d’être dans l’accomplissement pour soi. Par la contemplation, Paul Cézanne a pu s’accomplir en figeant son regard, en figeant son moi dans le massif de la Sainte Victoire ; tout comme Eric Tabarly, qui en plongeant son regard dans l’horizon du rivage, ira voir par delà les Colonnes d’Hercules.

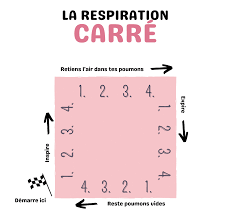

Enfin l’introspection, cette retraite nécessaire de soi en soi-même, offre de se recentrer sur son être dans son être, pour que s’opère l’aléthéia, le dévoilement de soi, pour entrer en « aperture » comme le dirait Ricoeur. « Aperture » qui ouvre la voie de l’accomplissement dans le pour autrui.

II. L’accomplissement dans le pour autrui

Je vous invite à poursuivre notre analyse des moyens dont dispose la personne pour espérer s’accomplir en nous penchant sur l’accomplissement dans le pour autrui, et dans la vita activa, la vie dite publique.

L’homme étant un animal politique selon l’aristotélicienne formule, il peut tenter de s’accomplir en trouvant sa place, son utilité dans la polis.L’homme n’est pas une machine, un outil. C’est pourquoi, cette utilité ne doit pas être comprise au travers du prisme de l’utilitaire, elle doit être regardée sous l’angle de la responsabilité, de la préoccupation pour autrui.

Nous entendons tous, ça et là, certaines personnes, à un moment donné de leur vie s’interroger sur le sens de leur emploi, de leur rôle social : « À quoi je sers ? » « Qui suis-je ? »

Ces interrogations légitimes se posent de plus en plus dans notre société moderne où la technicisation du travail (notre rôle dans la polis) tend à déshumaniser nos interactions.

Qui, du chef opérateur sur une hotline, ou de la puéricultrice est dans l’utilitaire ?

Qui, de la vendeuse de prêt-à-porter régie par la pression du chiffre ou du conseiller funéraire devant être attentif à l’autre, est dans la responsabilité ?

Il va de soi qu’un conseiller funéraire saura donner du sens à sa place dans la cité. Je ne suis pas sûr qu’un chef opérateur s’accomplisse dans un emploi si technique que le sens, l’éthique et la morale semblent être antagonistes à cet emploi purement utilitaire.

Pour espérer rejoindre son Ithaque personnel, l’homme doit agir en responsabilité et dans la préoccupation pour son altérité. Surtout si cette dernière est un enfant ou un jeune adolescent.

C’est pourquoi la paideia, la transmission, me paraît être capitale dans l’accomplissement de la personne.

En effet, éduquer, instruire c’est donner des connaissances, des sagesses et du soi à la personne que l’on a en face de soi. N’est-ce pas une preuve d’accomplissement pour un père ou pour un instituteur que de voir le fils ou l’élève évoluer selon les préceptes transmis ?

C’est dans cette transmission que le chef opérateur précédemment évoqué, peut espérer s’accomplir.

Parmi les moyens que possède la personne pour espérer s’accomplir, il y a également l’aide, le secours, la charité. C’est par cet acte de désintéressement que l’homme, abruti par le non-sens que lui propose la société moderne, devenue une bien piètre tragi-comédie indigne d’Eschylles, retrouvera du sens à ce pourquoi il est là. Je parle ici de désintéressement car, comme aurait pu le dire le philosophe et théologien espagnol Juan Luis Vives, ce que Dieu donne à chaque personne cela ne lui est pas donné à lui seul. Il ne peut donc pas y avoir de véritable piété sans aide ou bienfaisance mutuelle³.

Cela me fait dire que la charité désintéressée, c’est donner à Dieu par l’entremise du nécessiteux.

En effet, l’aide c’est se rapprocher de Dieu en se rapprochant de l’homme. Le secours est une préoccupation pour autrui faisant sortir l’homme de la banalité de son quotidien⁴. Et en cela, la

personne peut espérer s’accomplir.

Cette préoccupation non-banale me mène à vous parler des deux derniers moyens pour espèrer

s’accomplir, l’amour et l’acte de foi.

Nous avons vu que, par une préoccupation non-banale, la personne sortait de la banalité de son quotidien. C’est par cette sortie de la banalité ordinaire que la personne peut trouver les moyens de son accomplissement⁴. Parlons de l’amour maintenant, comme moyen d’espérer s’accomplir.

L’amour revêt d’abord un partie égoïque, voir dans l’autre un autre moi-même bien que l’autre soit

un étranger. Cependant, l’amour c’est aussi prendre la responsabilité d’une personne, qui à partir du

moment où cette personne est aimée, cesse d’être une chose parmi les choses mondaines. Elle cesse d’être réifiée pour devenir sujet.

Par l’expression des sentiments, et donc par la sortie de son moi, pour aller vers le toi s’opère la

subjectivité de la personne qui reçoit cet amour. L’amour devient alors une préoccupation non-

banale : une autre personne que moi-même compte dans ma vie. Cette personne est importante pour moi comme je suis important pour elle. Ce qui me confère une responsabilité pour un autre que moi, pour un être libre d’être ou de ne plus être dans ma mondanéité. C’est une responsabilité pour ce qui n’est pas de mon fait tel que pouvait le dire Emmanuel Levinas⁵.

L’amour est avant tout une éthique, il nous fait prendre conscience de l’autre en tant qu’être, nous

permettant donc d’être pour autrui.

Ainsi, c’est dans l’amour fondateur de bien des amitiés, de nombreuses romances, que notre

vendeuse en prêt-à-porter pourra, dans cette responsabilité, dans cette préoccupation non-banale, espérer s’accomplir. Elle cessera donc d’être dans l’utilitaire, pour être dans l’être. Tissera-t-elle de solides relations amicales ? Fondera-t-elle un foyer ?

S’accomplira-t-elle en offrant à un autre la vie ?

Ici, je voudrais poser une dernière question :

Et si pour espérer s’accomplir, la personne devait poser un acte de Foi ? Acte de Foi, qui est une éthique de la Foi. Éthique alliant l’amour désintéressé pour Dieu et l’amour en responsabilité pour l’autre, une action qui sort l’être de la banalité.

En effet, c’est par cet amour désintéressé pour Dieu que peut s’opérer l’ouverture. Laquelle fondera l’espoir de s’accomplir en Dieu. Pour illustrer mon propos, je voudrais vous parler d’une religieuse polonaise , qui devenue aveugle à 22 ans, parcourut l’Europe occidentale pour s’enquérir des techniques de communication pour aveugle déjà bien développées en France et en Allemagne. Mère Roza Czacka fondera par la suite la « Société pour le soin des aveugles » à Varsovie et adaptera l’alphabet Braille à la langue Polonaise.

La Bienheureuse n’hésitera pas, au péril de sa vie, à utiliser son couvent pour cacher des Résistants pendant l’annexion de la Pologne par les nazis. Mère Roza Czacka ne s’est-elle pas ici accomplie ? N’a-t-on pas ici un bel exemple de l’espoir d’accomplissement par un acte de Foi ? Acte d’une existence tournée vers Dieu, en ouverture sur le

monde pour autrui.

Nonobstant tout ce que nous venons de dire, la personne devra prendre en considération son caractère mortel. Marquée par une temporalité définie, elle devra par conséquent se hâter d’être et de vivre pour espérer s’accomplir.

Conclusion :

Nous avons vu que pour espérer s’accomplir, la personne pouvait dans un premier temps se chercher, étudier, être dans la contemplation pour devenir une ouverture et être au monde. Puis, nous nous sommes attardés sur le fait que pour espérer découvrir son Ithaque personnel l’homme devait être pour autrui.

En comprenant le paramètre temporel de son existence la personne sera de facto dans l’être.

C’est par cette compréhension de sa finitude terrestre, qui lui permettra une conscience introspective de soi et d’agir éthiquement dans la préoccupation pour autrui, l’amour, la foi et la raison et en trouvant le sens de son existence que la personne peut espérer s’accomplir. Car comme l’aurait dit Zénon de Kition : « l’homme conquiert le monde en se conquérant lui-même ».

Florian Marek

Bibliographie :

¹. Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, trad . Georges Fradier, coll. Biblio Essais, éd. Le Livre de poche, 2023.

₂. Sénèque, Lettres à Lucilius, éd. Edition Intégrale, 2022, Lettre n° LXXXII.

₃. Juan Luis Vives, El socorro de los pobres, langue espagnole, coll. Clásicos del pensamiento, éd.

Tecnos Editorial SA, 2007.

₄. Martin Heidegger, Être et Temps, trad. François Vezin coll. Tel, éd. Gallimard, 1968.

⁵. Emmanuel Levinas, Ethique et Infini, coll. Biblio Essais, éd. Le Livre de poche, p.91.

Commentaires (0)

Aucun commentaire pour le moment.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.

L’être de Merleau-Ponty

Contenu complet

Notre propos portera sur deux aspects de la philosophie complexe et saisissante de Maurice Merleau-Ponty, une philosophie qui révolutionne la vision phénoménale et existentiale du monde.

Dans un premier temps nous parlerons du monde et de la façon dont nous l’habitons, ainsi que de la perception comme système de connaissance du monde. Dans un second temps, nous verrons que c’est par la communication que s’articule la perception de l’autre et la relation avec lui, nous verrons que l’être est une incarnation, qui tient le tout et nous possède.

Nous conclurons en argumentant sur le fait que l’être de Merleau-Ponty est un être pour le monde et pour autrui.

I. Le monde et la perception

a). Nous habitons le monde

La philosophie de Merleau-Ponty nous permet de comprendre que nous ne sommes pas de simples « être-là » au sens heideggerien du terme. Nous ne sommes pas qu’un « Dasein ». Pour le philosophe allemand nous sommes des « êtres au monde » alors que pour Merleau-Ponty nous sommes des êtres dans le monde, monde qui est déjà là, devant nous. Ce monde est ici soutenu par l’être qui ne demande qu’à exister en tant qu’être pour se laisser percevoir et percevoir le monde.

Nous sommes en relation avec ce dernier comme nous sommes en relation avec notre maison. Notre maison « est » notre maison, comme le monde « est » notre monde. Nous percevons notre maison comme notre maison et le monde comme notre monde car au fondement de tout ils « sont ». Nous sommes en relation avec ce qui nous entoure, car ce qui nous entoure « est ».

Nous ne sommes en relation que parce que l’être est là, il soutient le monde. Et l’être c’est une aperture, une ouverture au monde comme aurait pu dire Paul Ricoeur et d’après Merleau-Ponty, l’être est l’ouverture de la chair qui nous fait entrer en médiation avec le monde environnant. C’est là, la clef de notre perception, nous percevons ce qui « est ». Nous habitons le monde par notre chair et notre esprit, car nous sommes incarnation. Et c’est l’incarnation, qui nous fait habiter le monde. Car notre chair s’ouvre pour entrer en relation avec le monde et nous le faire habiter.

En effet, c’est notre être et son incarnation qui nous octroient le droit d’habiter le monde ; nous ne pouvons habiter que ce qui est. Nous habitons ce monde, comme nous habitons notre maison, dans les deux cas nous pouvons nous y mouvoir. Nous pouvons aller dans la rue, comme nous pouvons aller dans notre chambre.

Pour habiter pleinement le monde nous devons pouvoir le sentir. Nous devons pouvoir le toucher, le goûter, le sentir et surtout le voir. Nous sommes sommes chair, incarnation et de facto obligés de passer par la sensation et le mouvement pour percevoir le monde. Merleau-Ponty nous le rappelle effectivement, nous sommes des êtres sensori-moteurs. Nous habitons le monde grâce à un schéma corporel, ce schéma offre à mon corps un rapport intersoriel au monde qui m’entoure et me précède.

C’est ce phénomène qui fait quenous sommes au monde. Car le monde est une expérience de la sensation permanente. Si nous voulons nous convaincre que c’est par la perception que nous habitons le monde, observons les comportements primaires des enfants.

Le nourrisson ne porte-t-il pas tout à la bouche, comme pour goûter le monde ? C’est ici sa manière de s’approprier le monde, de l’habiter. Cependant, la vue reste la seule façon valable d’entrer en relation avec l’espace environnant. C’est par cette dernière, que notre être sort de nous, et se projette dans l’horizon de l’espace autour de nous. Assurément, c’est parce que je vois que je peux mettre du moi dans le monde. Aller voir, c’est beau d’aller voir, d’aller regarder. D’aller regarder ce qu’il y a derrière la grande palissade, pour qu’une fois vu, ce qui y est caché soit dévoilé et fasse partie de mon monde.

Par ce dévoilement, j’aurais découvert une nouvelle pièce dans ma maison-monde. Et c’est mon œil qui m’aura permis de voir ce qui est, et c’est par la perception de l’être omni tenens que nous entrons dans le monde et pouvons l’habiter.

b). La perception un système de connaissance du monde

Dans phénoménologie de la perception, à la page 235, Merleau-Ponty nous dit : « le corps propre et dans le monde comme le cœur dans l’organisme : il maintient continuellement en vie le spectacle visible, il l’anime et le nourrit intérieurement, il forme avec lui un système. »

Ici la métaphore du cœur est, au regard de sa pensée sur la chair, très intéressante.

En effet, la chair est ce que nous percevons des corps qui nous encerclent. C’est la masse que nous voyons et le cœur c’est justement ce que nous ne voyons pas. Le cœur rejoint là l’idée de foi perceptive qu’il défend.

Mais le cœur, c’est surtout le point de départ du système vasculaire, c’est lui qui donne l’impulsion. Le cœur, c’est l’être en nous. Il vascularise le monde, il lui donne l’impulsion qui le fait se projeter et percevoir le monde. La perception est une communication sensorielle entre le monde et moi.

Effectivement, grâce à cette dernière je peux naître avec le monde, je peux le connaître. Grâce à ma perception, je peux percer ce que je vois, voir ce qui est, et de facto le conceptualiser.

Je conceptualise ce que je vois, car ce que je vois me nourrit. Une fois vue, une carafe pourra être vue par l’imaginaire ; cette perception du dedans. Par ma vision de la carafe je me suis projeté en elle, et elle c’est projetée en moi. J’ai intériorisé sa forme, sa couleur, sa taille. Je l’ai vue dans un contexte, sur un fond qui me permet de l’identifier comme carafe. Elle était sur une table, au milieu de verres, elle était dans le jardin. Je l’ai vu depuis mon canapé. Ce qui est fabuleux, c’est que je peux la voir par l’imagination.

Mon esprit peut mettre en forme et en couleur la carafe qui n’est pas là, et je la vois intérieurement. Je la conçois car son corps est gravé en moi et du fait que je l’ai vue, je me suis gravé en elle.

Carafe dont on ne voit qu’une perspective dans l’horizon et qui soumise à un autre point de vue peut sembler plus petite, vermillon ou bien carmin selon l’exposition lumineuse. Mais aussi avoir une ance si elle est vue depuis le potager et non depuis le canapé, sur lequel je suis assis.

Le monde en effet est un spectacle où grâce à la perception, je deviens un spectateur acteur d’un système de relations de « corps à corps », de « chair à chair » mis en scène par l’être et possible par la perception. Ainsi je peux tisser un schéma de pensée et un schéma corporel qui m’ouvrent à un système de connaissance, octroyant à l’être une intentionnalité de l’existence.

II. Le rapport à autrui

a). La perception de l’autre est communication.

Notre rapport à l’autre, notre perception de l’autre, ne peut avoir lieu que parce que nous communiquons. L’être de l’autre est comme un miroir qui nous répond dès lors que l’on s’y projette. En effet, notre mode de perception d’autrui est forgé par la communication. Nous communiquons sans cesse, c’est cette communication qui rend possible l’intentionnalité de l’existence, et de facto notre perception de celui qui est en face de moi. La communication fait de moi un pour autrui.

Nonobstant, je perçois l’autre qui est un corps, une chair. Un corps qui n’est pas un corps en soi mais un corps pour soi qui sort de la pure objectivité pour être dans le pour soi, le pour autrui. Un corps qui est dans l’intersubjectivité. Il est pour la communication, ce qui implique tout le panel des sens, comme il est corps je peux le toucher, le sentir, l’ouïr et le voir. Les modes de communication sont le désir et la confiance. Communication elle-même mode d’existence de l’être.

A la question, « pourquoi je désire ma femme ? » Nous pouvons répondre, je la désire parce que je désire son corps, sa chair. Je veux pouvoir la toucher, la caresser, l’entendre, la voir. Je la désire car je désire la présence de son être dans mon espace. Je veux la voir exister dans mon champ de perceptions. Je veux qu’elle soit là. Je veux que mon être communique avec le sien. Mais, quand elle n’est plus là, je me retrouve dans un état de frustration car mon être ne peut plus se communiquer à elle, il ne peut plus communier avec elle. Et quand elle réapparaît devant moi, alors je ressens un sentiment extatique qui me fait à nouveau exister pour elle et la percevoir dans mon monde. Le désir est ici une intentionnalité dans le sens où je désire un corps qui existe, avec lequel je peux me communiquer à l’autre, à l’être de l’autre dans son incarnation, dans sa chair. Cependant, la communication à autrui, la communion des êtres, ne peut advenir que si la confiance, la foi perceptive est présente. La confiance peut s’observer dans un contexte cognitif et affectif.

Par exemple, ma mère. J’ai confiance en elle parce qu’elle est ma mère. Mère que je ne connais pas vraiment parce qu’elle relève du mystère pour moi. Je ne saurais jamais à cent pour cent qui elle est.

Sur le plan biologique c’est elle qui m’a conçu, d’un point de vue généalogique j’ai un lien de filiation avec elle et du point de vue de la quotidienneté elle est celle qui caressait ma joue et me faisait mes tartines le matin. En dehors de cette contextualité qui est-elle ? C’est pourquoi je ne peux avoir qu’une foi perceptive vis à vis d’elle, une expérience interrogative permanente. Quand j’étais petit, je m’étonnais qu’elle fasse des « trucs de grands ». Maintenant que je suis « grand » à mon tour, je m’interroge sur ses activités de « vieux ».

Quand je serais également « vieux » et qu’elle sera morte, je me poserais la question de savoir ce qu’aurait bien pu dire ou bien faire ma petite maman dans telle ou telle situation.

La foi perceptive ouvre la voie à cette interrogation perpétuelle, qui m’empêche d’enfermer ma mère dans un système de croyance, car si je l’y enferme alors elle n’est plus. Pour qu’opère le phénomène décrit ci-dessus il faut une osmose du corps et de l’âme afin de sortir de moi-même pour aller vers l’autre et entrer en relation avec lui.

Si ici, j’ai évoqué ma femme et ma mère, c’est parce que pour l’homme que je suis, la femme relève du mystère inépuisable et que comme disait Henri Wallon, je ne peux pas tout réduire en objet. Ma femme et ma mère sont ontologiquement autres et de facto elles échappent à mon intelligence. Ce n’est pas tant la question freudienne « que veulent-elles » qui anime ma relation à elles, mais plutôt la question « qui sont-elles ».

En effet, nous ne pouvons pas, par notre intelligence, y répondre car la question de leur être relève de leur infrastructure, de leur « ultra-chose » que je ne connais pas et qui restera mystérieux pour moi.

Enfin, c’est le mystère de l’être qui anime mon désir, qui est en réalité un besoin de rencontre et de communication avec l’autre, bien plus qu’une pulsion qui chez Freud et chez Sartre s’avère être de l’ordre de l’atavisme ou de la perversion. En fait, je désire et j’ai confiance car je veux comprendre l’autre et que l’autre me comprenne. Par la communication de mon être, je désire pouvoir être. Ce faisant je désire que l’on m’autorise à être.

b). L’être nous possède car il est incarnation

Chez Merleau-Ponty l’être est omni tenens, c’est-à-dire qu’il tient le tout, qu’il nous soutient. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas le posséder, mais que c’est lui qui nous possède. C’est l’être de l’homme, qui par l’union de l’âme et de la chair fait de nous des incarnations ; faisant ainsi de l’être merleau-pontyen une concrétude de l’être alors qu’à contrario de l’être cartésien, qui de part le « cogito » demeure une abstraction. La définition de Descartes « je pense donc je suis » réduit l’être à une pensée, une abstraction.

Alors que, chez Merleau-Ponty, l’être pourrait se définir par l’apophtegme suivant : « je m’incarne donc je suis » renvoyant encore à la concrétude de l’être.

En effet l’incarnation projette l’être dans le monde. Faisons ici une analogie théologique : les Évangiles disent que Dieu par le Christ s’est incarné. Or, avant la descente de Jésus sur la Terre, Dieu n’était qu’une abstraction contenue dans les prières. Par son incarnation dans le Christ, l’être de Dieu nous démontre que l’être soutient le tout, qu’il est « pantocrator », qu’il est omni tenens ; et donc que je ne peux pas posséder ce qui soutient le tout. A l’image de Gabriel Marcel dans « Être et avoir », lorsque je dis « j’ai un enfant », cela ne veut pas dire que je possède un enfant, que j’en suis le propriétaire. Cela est à comprendre de la manière suivante : je suis le père de cet enfant ou bien, cet individu est mon enfant. Il « est », et c’est parce qu’il est que je ne le possède pas. Effectivement l’être est libre, il a une existence propre qui découle de la chair, de son incarnation. Je le perçois comme mon fils car il est un être palpable, qui a son existence propre.

Enfin, c’est parce que tout ce qui est existe, que l’existant s’incarne, que l’être nous possède.

Pour conclure, de la chair, de l’incarnation Maurice Merleau-Ponty a fait de l’être un être vu et voyant percevant et perçu. Un être qui, grâce à la perception, se retrouve projeté dans le monde. Avec la philosophie de Merleau-Ponty, l’être se situe loin des circonvolutions heideggeriennes et de l’abstraction cartésienne. Ici nous avons affaire avec un être concret, pas seulement mis au monde mais mis dans le monde, faisant de lui un existant qui par l’intentionnalité de l’existence est un sujet dans l’intersubjectivité, dans la relation à l’autre.

L’être merleau-pontyen est de facto un être pour autrui, un être concret qui par un réseau relationnel et sensoriel habite le monde.

Florian Marek.

Bibliographie :

Maurice Merleau-Ponty, Signes, coll. Folio Essais, éd. Gallimard, 1960.

Gabriel Marcel, Être et avoir, éd. Aubier, 1935.

Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, éd. Gallimard, 1945.

Martin Heidegger, Être et Temps, trad. François Vezin coll. Tel, éd. Gallimard, 1968.

Maurice Merleau-Ponty, La structure du comportement, coll. Bibliothèque de philosopihe contemporaine, éd.

Presses Universitaires de France, 1942.

Maurice Merleau-Ponty, L’Oeil et l’Esprit, coll. Folilio Essais, éd. Gallimard, 1964.

Emmanuel de Saint Aubert, « Être et chair chez Merleau-Ponty », dans Ágora Filosófica, Recife (Brésil),

vol. 23, n° 3, septembre-décembre 2023, pp. 5-35.

https://www1.unicap.br/ojs/index.php/agora/article/view/2457/2226

Emmanuel de Saint Aubert, « “L’Incarnation change tout”. Merleau-Ponty critique de la “théologie

explicative” », in Archives de philosophie, tome 71, cahier 3, 2008, pp. 371-405.

https://www.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-2008-3-page-371.htm

Commentaires (0)

Aucun commentaire pour le moment.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.

Être Homme

Contenu complet

Être Homme n’est qu’un tissu de conditions et de modalités. Nous sommes des hommes, parce que nous sommes dans ce monde, sur cette terre qui permet à l’âme humaine grâce aux impressions compréhensives du monde qui l’entoure, d’être humain.

Je ne suis pas sûr que des hommes, sur une autre planète avec un tout autre tissu de conditions et de modalités, puissent être encore considérés, comme des hommes.

Seront-ils confrontés aux mêmes impressions compréhensives ? Ces impressions entraînent une certaine compréhension et connaissance du monde environnant.

Nous sommes des hommes par notre environnement, en relation avec ce dernier. Cet environnement donné permet l’émergence de l’être humain.

Est-ce que des êtres humains évoluant dans un environnement autre que le nôtre seront dans deux ou trois générations encore des hommes ? Seront-ils autre chose ?

La Terre, n’est pas une prison elle est la condition sine qua non de notre humanité. Elle a une durée de vie, comme l’Homme qui d’une manière ou d’une autre s’éteindra. Il est illusoire de penser l’Homme, ailleurs que sur la Terre.

Florian Marek.

Commentaires (0)

Aucun commentaire pour le moment.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.

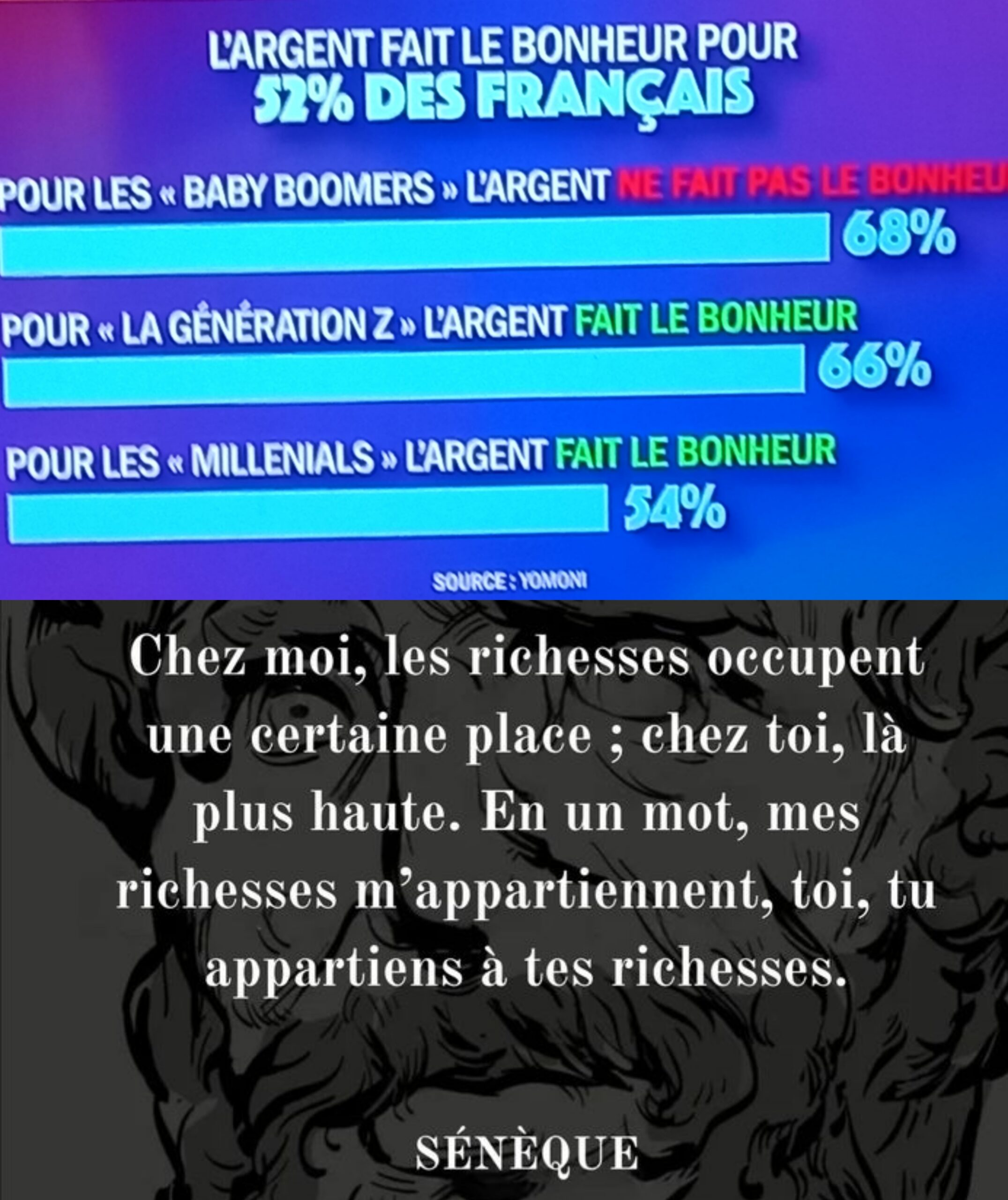

L’argent ne fait pas le bonheur

Contenu complet

Le bonheur c’est, se départir du jugement, des passions qui troublent l’âme, tout en acceptant son destin. Ne se préoccuper que de ce qui dépend de soi, savoir s’estimer à sa juste valeur ni plus, ni moins. C’est également vivre dans le présent sans espoir pour demain. Mais aussi, vivre selon sa et la nature, le tout dans la constance de la vertu. Le bonheur c’est, le contentement de l’âme.

L’argent ne fait pas le bonheur, au contraire ceux qui mettent le bonheur dans l’argent finissent par tomber dans la passion de l’amour de la richesse. Mettre le bonheur dans l’argent, c’est prendre le risque de vivre dans un état de frustration permanente. Il n’y en aura jamais assez ! Et le jour où celui-ci n’est plus disponible, la dépression s’installe. L’argent pour pallier à la nécessité, oui. Mais pas pour être heureux. Courir après lui, c’est devenir son esclave.

Vénale vanité !

L’eudaimonia ne s’achète pas !

Florian Marek.

Commentaires (0)

Aucun commentaire pour le moment.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.

Exemple de Post

Contenu complet

📚 Ceci est un Post Exemple !

(À vous de créer les vôtres avec vos mots, vos idées, vos univers)

Ce post est un exemple : il montre tout ce que vous pouvez faire ici. À vous de vous l’approprier, à votre manière !

📌 Ce post a été publié avec toutes les catégories activées, pour apparaître dans toutes les archives, forums et Feeds.

Sur Bookirama, vous pouvez :

✍️ Publier un texte, un chapitre ou un extrait de vos romans (ou une version libre de droit)

🎧 Ajouter une vidéo, une image, un fond sonore, une version livre audio ou un podcast

🔗 Insérer un lien (comme celui vers

🏆 Participer aux concours de nouvelles mensuels par catégorie et gagner de l’argent grâce à vos talents d’écrivain

🏷️ Classer vos publications avec des tags, genres et sous-catégories

⚖️ Garder tous les droits sur vos œuvres, les modifier ou les supprimer librement à tout moment

💡 Sur chaque post, vous pouvez :

❤️ Liker le post

💬 Commenter et vous inscrire aux réponses (au post ou à tout le fil de discussion, comme dans les forums)

💾 Enregistrer le Post dans vos favoris

📋 Créez automatiquement une table des chapitres cliquables grâce aux titres utilisés dans l’éditeur de texte.

🔖 Les lecteurs peuvent également marquer en rouge le dernier chapitre consulté pour s’en servir comme marque-page.

📖 Lire avec un vrai confort de lecture (mode sombre, défilement automatique,…)

🔊 Écoutez les contenus audio même en arrière-plan ou avec l’écran verrouillé — parfait pour les podcasts

👤 Visiter le profil de l’auteur

🕵️♂️ Sur chaque page de profil, vous pouvez :

➕ Lui envoyer une demande d’ami

✉️ Lui écrire en message privé ou dans une messagerie de groupe

📚 Découvrir toutes ses autres publications, ainsi que celles de ses amis

Bookirama, c’est un vrai réseau sans algorithmes opaques !

la visibilité dépend uniquement de vos contenus, et pas d’un système automatisé.

📅 Tout est affiché par ordre chronologique, sans favoritisme.

✨ Ici, chacun a sa place et les vraies interactions sont encouragées.

À vous de jouer !

Commentaires (0)

Aucun commentaire pour le moment.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.

Commentaires (0)

Aucun commentaire pour le moment.