E.V.O.L.V.E (Tome 1, Chapitre 6)

Contenu complet

Chapitre 6 : Découverte

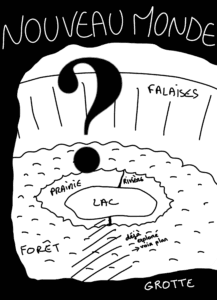

Grand Désert

Le sol semblait bouillir. Des flaques noirâtres maculaient la terre, et des bulles éclataient lentement, perçant la surface, projetant une matière semblable à de la boue. Les projections fumaient au contact de l’air, et consumaient le sol en retombant, comme si il s’agissait d’une sorte d’acide gélatineuse.

La mâchoire de Liz se décrocha et resta ouverte quelques secondes, ses yeux reflétant la terreur qui émanait de ce phénomène inconnu.

Quelques mois plus tôt, elle survolait le village Déformé qui surplombait fièrement les dunes, comme pour montrer à la nature qu’ils étaient toujours là, vivants.

Il ne restait que des ruines, des poutres massives, gravées de motifs étranges semblables à des dessins d’enfants qui constituaient autrefois les palissades du village, dorénavant disparaissant peu à peu dans cette mélasse couleur nuit qui consumait tout autour d’elle. Les dunes elles-mêmes s’écroulaient, venant nourrir le flot fumant de matière progressant inexorablement à l’intérieur des terres.

Le phénomène semblait se propager sur toute la côte du continent, formant une immense tache noire sur le littoral jusqu’à perte de vue

Une fumée jaune caressa les narines de l’Exploratrice et de son amie avec une odeur âcre, rappelant celle du souffre, de la cendre froide et du métal rouillé.

Liz se précipita dans le laboratoire en entrainant Khoée qui lâcha un « Héééi ? » de surprise tout en laissant tomber sa tasse dans sa course forcée et malhabile. Liz ferma la porte avec force et rapidité.

« Met ça ! » ordonna Liz en pointant du doigt un des masques de protection.

Elle enfila le sien en moins de dix secondes après avoir reconnu l’aspect lourd et jaunâtre, senti l’odeur de cette fumée, chargée en gaz hautement toxiques. L’odeur du pathogène.

« Haiiii ! Peupopa. » Lança Khoée dans un souffle désespéré, ses bras tendus vers Liz, les sourcils froncés, semblant comprendre la gravité de la situation, mais incapable d’agir pour se protéger. Elle avait bien le masque en main, mais ses tremblements suivis par des spasmes colériques l’empêchaient de l’enfiler de façon correcte.

« Putain Khoée, déconne pas ! » Hurla Liz en l’entrainant de force vers la combinaison de protection intégrale. Khoée lui répondit par une moue déterminée et colérique en se servant de tout son poids pour que Liz ne la traine pas plus loin.

« Si tu ne mets pas ce truc… »

Khoée repoussa le doigt de Liz tendu vers la combinaison ; le ton changea et devint beaucoup plus froid, bien que dépourvu d’agressivité.

« Je sais que ça te fait chier, mais si tu ne mets pas ce truc t’es morte tu comprends ça !? C’est soit ça, soit je t’enferme dans le sas ! »

Liz désigna les vitres en plexiglas que composaient la seconde partie du laboratoire, avec en son centre la table d’opération.

Le regard de Khoée changea. La peur, la colère, l’incompréhension, et finalement la résignation apparurent à tour de rôle. Elle se détendit, et Liz lui enfila la combinaison complète, pour être certaine qu’elle ne puisse pas l’enlever.

Lorsque la porte du laboratoire fut ouverte à nouveau, le ciel n’était plus visible, et la lumière du soleil était voilée d’un épais brouillard jaunâtre englobant le ballon sonde et les deux femmes. Liz se félicita d’avoir opté pour la combinaison pour protéger sa partenaire, et vérifia l’étanchéité de son masque avant de sortir du sas de confinement.

Elle s’avança rapidement vers la radio.

« Liz au rapport. Toute la côte est rongée par ce que je suppose être le pathogène. Il se répand comme un incendie. Fumées toxiques abondantes, visibilité nulle. Sur zone de mission dans H-1. »

Elle se retourna vers Khoée, qui peinait à marcher dans son nouvel accoutrement.

« Je vais à la sonde, toi tu vas voir les photos d’accord !? »

Khoée ne répondit pas, fixa Liz quelques instants un air de défi dans les yeux, laissant planer un silence gênant dans l’air vicié. Elle se recroquevilla légèrement et laissa échapper quelques éclats de rire saccadés, une main cachant maladroitement son visage amusé. Elle finit par se renfrogner en constatant le regard dur de l’Exploratrice, puis se décida à se diriger lentement vers le laboratoire sans poser plus de problèmes, ce qui soulagea Liz.

« Elle n’est pas une Exploratrice, elle va mourir si elle reste avec moi », pensa durement Liz tout en montant les barreaux de l’antenne métallique qui menait à la sonde.

Lorsqu’elle arriva aux derniers barreaux, la voix stridente de Khoée qui hurlait telle une alarme parvint à ses oreilles.

« Chié. » Lâcha la jeune femme, perchée au sommet du ballon sonde. Elle ignora sa compère, malgré la boule d’angoisse qui lui tenaillait l’estomac. Il lui fallait les données du ballon.

Elle se hissa rapidement sur la passerelle, pivota pour attraper la rambarde de sécurité, et s’assurer avec la corde et le mousqueton de son baudrier. Au centre de la petite plateforme, un immense écran affichait quantités d’informations sur la composition de l’air, les sources de chaleur terrestres, le relief, les courants aériens, la pression atmosphérique et bien d’autres . Toutes les données du ballon sonde étaient là.

« Ok. Toutes les infos H-4, et tout en H+24, c’est là, j’envoie en développement. » Murmura Liz, les sourcils froncés, concentrée sur sa mission. Une légère secousse agita le ballon sonde, comme si quelque chose venait de frotter contre la plate-forme principale.

Elle redescendit l’échelle deux fois plus vite qu’elle l’avait montée.

L’appareil , un mastodonte de la taille d’un moteur de locomotive, était déjà en train de sortir des stocks de photos en pagaille lorsque l’Exploratrice surgit dans le labo, et constata quelque chose qui lui déplut au plus haut point.

Khoée n’était pas là.

Liz se saisit du panneau de commandement du ballon sonde. Les capteurs révélaient la présence d’éléments rocheux en forme pointues, un relief extrêmement inégal, et surtout extrêmement haut. Incompréhensible, cette zone était un désert. Un désert de sable rouge. Sans aucune montagne, juste des dunes orangées striées de rouge sang, à perte de vue.

L’Exploratrice sortit du labo, la panique commençait à gagner son regard cherchant désespérément Khoée. Sa tignasse brune hirsute apparut à l’avant de la plateforme, à une bonne trentaine de mètres de sa partenaire.

Lorsque Liz regarda l’horizon, elle constata le problème. Des colonnes de sables s’élevaient à plusieurs centaines de mètres de hauteur, et semblaient s’être solidifiées pour finir par former un mur qui couvrait l’horizon saturé de panaches de fumée jaune.

Plus le ballon sonde se rapprochait de la zone de mission, plus les piliers de pierre friable étaient hauts, et menaçaient l’aéronef qui faisait déjà s’effondrer le haut de quelques colonnes à mesure que les secousses devenaient de plus en plus violentes.

Liz rentra dans le laboratoire en furie, et ordonna au ballon sonde un énorme effort pour les faire monter plus haut que ces piliers, à huit cent mètres d’altitude au-dessus de leur position. La flamme devint gigantesque, et les soufflets de la machinerie s’activèrent furieusement, gonflant lentement l’énorme ballon du dirigeable.

« Allez, donne tout c’que t’as mon bébé ! » Lança Liz entre ses dents, la mâchoire serrée en constatant les dégâts. Les chocs ne posaient pas le plus gros du problème, car les masses de sable se détachaient facilement de leurs sommets. Cependant, le sable tombait à l’intérieur de la plateforme, et l’alourdissait, l’entrainant inexorablement vers un crash, à la manière d’un navire qui se remplit d’eau, le ballon sonde allait faire naufrage si il ne remontait pas en altitude très vite. Khoée était toujours là-bas, et ne semblait pas déterminée à bouger.

Liz s’élança hors du laboratoire une nouvelle fois et attrapa Khoée, tétanisée, regardant l’horizon fixement.

« On bouge ! Allez, c’est pas compliqué à comprendre ça, bouge ou on va crever toutes les deux ! Khoée ! » Hurla Liz à plein poumons.

L’intéressée se tourna lentement vers l’Explorarice, comme si elle était en train de flotter, les yeux révulsés, et s’effondra dans ses bras.

« Oh merde ! » Lâcha Liz, décontenancée, un air horrifié sur le visage. Khoée était agitée de spasmes extrêmement violents, si bien qu’elle faillit la laisser tomber au sol à plusieurs reprises. Elle parvint à la traîner péniblement jusqu’au laboratoire, duquel elle verrouilla l’entrée après une grosse secousse qui, cette fois, arracha une partie du bardage de la plate-forme.

Le choc projeta les deux femmes sur le mur situé à l’autre extrémité de la pièce, mais dans un réflexe, Liz parvint à protéger Khoée en lui servant de bouclier lors de l’impact. Un craquement retentit derrière elle, et une douleur brûlante lui déchira le dos, puis elle retomba sur Khoée, toujours inconsciente, continuant sa crise de spasmes.

Elle hurla. Son bras était paralysé par la douleur qui transperçait le bas de sa nuque. Des gouttes de sueur froide perlant sur son front, et, la vision brouillée, elle s’attacha à Khoée, puis s’attacha à une des rambardes de sécurité du labo avant de s’écrouler au sol et d’être trimbalée par les secousses et le mouvement désordonné de la plate-forme.

Une ultime secousse envoya sa tempe taper contre le coté de son casque, et elle perdit connaissance à son tour.

Lorsqu’elle se réveilla, la nuit était tombée, et du sang séché recouvrait une partie de son visage. Il commençait à coaguler autour d’une plaie assez importante pour nécessiter quelques points de suture sur son arcade. Elle voulut se relever, mais la douleur dans son dos était si atroce qu’elle ne parvint qu’à tourner légèrement la tête vers le tas de débris qu’était devenu le ballon sonde. Le conteneur qui renfermait le laboratoire était éventré, et par le trou béant, Liz pouvait observer les débris et la carcasse de sa machine.

Le laboratoire était en miettes, mais par miracle, l’appareil photo était encore en route, et sortait des clichés à allure régulière. La table d’observation et d’opération était brisée en trois endroits. Par un malheureux hasard, la pointe paratonnerre du ballon sonde était tombé sur elle, réduisant à néant l’accès aux données du ballon sonde. La plate-forme disloquée gisait un peu plus loin, toujours rattaché à l’énorme dirigeable. Ce dernier ressemblait à la voile d’un bateau maudit, déchirée de toutes part de façon anarchique.

Des parties essentielles étaient hors de son champ de vision, l’ordinateur de bord contenait toutes les données confidentielles du ballon sonde, ainsi que la balise GPS et le signal de détresse à envoyer au Lieutenant-Colonel.

Liz grimaca, il lui fallait de l’aide. Elle tira sur le bout de corde rattachée à Khoée, et si elle put constater sa présence grâce au poids inerte qu’elle peinait à trainer, elle ne pouvait pas la voir, et n’obtint aucune réponse de la part de son amie.

Elle tenta de l’appeler une douzaine de fois, sans plus de succès que de s’abimer la voix. La chaleur était écrasante, sa gorge desséchée par la déshydratation la faisait suffoquer à chaque nouvelle tentative de respiration, et la douleur était si violente provoquait vertiges et nausées.

Liz perdit conscience une nouvelle fois, puis elle revint à elle, secouée par un léger mouvement de balancier. Ses mains et ses jambes étaient liés entre eux. Des taches floues aux formes relativement humaines se déplaçaient avec elle.

Elle sombra de nouveau dans l’inconscience.

Lorsqu’elle rouvrit les yeux, elle ne savait pas où elle se trouvait, mais ce n’était certainement pas le paradis. Une odeur de terre poussiéreuse, de renfermé et de moisi lui saisirent les narines. Elle vomit de la bile en quantité, et fut surprise de constater la bassine posée à côté de son lit. Si elle était prisonnière, alors elle était plutôt bien traitée, ce qui était bon signe, même si la prudence était de mise. Elle ne connaissait toujours pas l’identité de ces gens qui l’avait sortie du ballon sonde. Et où était passée Khoée ?

Un mouvement trop brusque lui rappela instantanément ses blessures, et la douleur dans son dos l’empêchait de bouger normalement. Des cataplasmes d’argile parsemaient son corps, et au fur et à mesure que ses yeux s’habituaient à la pénombre de la pièce, elle constata avec stupeur que son pied droit n’était plus qu’un moignon recouvert par de nombreux bandages tachés de sang.

Elle vomit à nouveau, avec la sensation de sentir le monde s’écrouler autour d’elle. Soudain, la corde rattachée à son baudrier s’agita doucement.

« Khoée ? T’es là ? » Hasarda Liz, la voix cassée par le manque d’eau et l’acidité de la bile.

– Wiiii. C’eeest biiiiien ma douce. Voilaaaa, on va aller au dodo, lui chuchota lentement une voix presque enfantine bien qu’étrangement caverneuse.

– Qui est là !? Où est Khoée ? Paniqua Liz.

– Nooooooon, arrêête bougeeeer ! Maaaal. Sage ‘vec Laxence hmmmm ?

Une porte s’ouvrit brusquement.

« Haaaaa ! Kékananééé ! » Lança une voix féminine éraillée d’un air enjoué.

Liz entendit des pas se rapprocher, puis une main, petite et potelée lui tâta les bras, la nuque et le front. Puis elle apparut dans son champ de vision.

De longs cheveux noirs encadraient son visage rond au petit nez aplati et au sourire éclatant qui laissait échapper quelques dents pointues au placement irrégulier. Derrière sa paire de vielles lunettes, son regard était si expressif que lorsque Liz le croisa, elle fut immédiatement rassurée. La Déformée qui se tenait en face d’elle semblait d’une gentillesse presque irréelle.

Elle attrapa la corde du baudrier de Liz, et entrepris de défaire le noeud . Lorsqu’elle eu terminée, Liz réussit enfin a regarder autour d’elle sans que la douleur ne la paralyse.

Celui qui était rattaché auparavant à son baudrier était massif, au moins deux mètres de haut pour plus d’une centaine de kilos. Son visage semblait gonflé tant il était imposant et rond. Ses yeux étaient presque fermés, et il ne semblait pas porter grand intérêt à ses compagnons, regardant un coup le plafond, un coup le sol, puis un mur.

La femme aux cheveux noirs qui avait détaché la corde, quant à elle, était petite et rondouillette, ses cheveux descendant jusqu’à ses genoux, une cicatrice de brulure lui recouvrait la moitié droite du cou, et Liz était prête à parier que ses vêtements en haillons en cachait la plus grosse partie.

Derrière ses deux interlocuteurs, un vieil homme se tenait debout, et observait Liz d’un air tantôt sévère, tantôt curieux, sans dire un mot, se frottant nerveusement les mains, et agitant ses sourcils broussailleux dans une pagaille d’émotions indéchiffrables, sa tête dodelinant quelquefois de droite à gauche.

La femme aux cheveux noirs s’approcha de Liz d’un air sérieux, malgré sa démarche maladroite. Elle planta ses yeux dans ceux de l’Exploratrice et, tout en se frottant frénétiquement le bras droit, elle demanda, sure d’elle.

« Hadine ? »

– Hein ? Répondit Liz, désorientée et abasourdie par l’étrangeté de la situation.

– Ha-Hhh-Hadine !? Répéta la femme en se concentrant d’avantage sur son élocution.

Commentaires (0)

Aucun commentaire pour le moment.